冬は結露にお気を付けください。

昨日は東京でも雪が降り、寒い1日でしたね。

寒い冬に気を付けていただきたいのが、「結露」です。

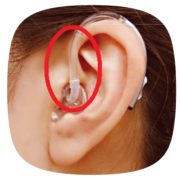

耳かけ型補聴器は、補聴器本体と耳の中へ入れる耳せんの間をチューブで繋いでいます。

このチューブ部分が最も「結露」が発生しやすい場所です。

左図の赤い〇印を付けた場所がチューブです。

チューブ部分で水滴ができてしまい、「結露」となります。

結露が発生する原因は、ズバリ「寒暖差」です。

外に出ると寒く、お家の中や電車だと暖房が効いていて暖かいですよね。この寒暖差により、結露が発生します。

そして、結露が原因で「音が小さい」「聞こえない」など補聴器の不調が起こります。

タスク補聴器では、結露対策部品「防滴チューブ」を販売しています。

防滴チューブとは、チューブ内部から外へ向けて糸が入っているものです。

この糸が内部で溜まる水滴を外へ逃がしてくれます。

糸による聞こえの影響は一切ございません。

今までと同じようにお使い頂けますので、ご安心ください。