9月半ばを過ぎても猛暑日と異常気象が続いております。

暑い日は冷房など使って、涼しい所で休みましょう。

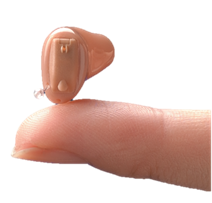

補聴器専用の電池があることをご存知ですか?

見た目はボタン電池に似ていますが、補聴器専用電池は他の電池と構造が違います。

補聴器の電池は、「空気電池」といい、周りの空気を取り込み、化学反応によって電気を作っています。

空気によって電気を作るため、他の電池と取り扱いが異なります。

今日は空気電池の特徴について話します。

空気電池の使い方

(空気電池のシール)

空気電池には、必ずシールが貼ってあります。

どうして、シールが貼ってあるのでしょうか。

実は、シールが空気電池の空気孔を塞ぎ、電池内部に空気が入らないようにしています。

空気電池は、空気が入ると化学反応を起こし、すぐに発電を始めます。-

そのため、真空状態を保つため、シールが貼られています。

(使い方)

はじめにシールをはがしてください。

そして、ここで注意するのは、電池をすぐ補聴器に入れないでください。

はがした直後は電圧が安定していないので、補聴器の動作が不安定になる場合があります。

シールをはがして1分ほど、手で軽く握るのが最適です。

1分ほど経ったら安心してお使いいただけます。

空気電池の寿命

空気電池の大きさによって、電池寿命は異なります。

補聴器で使用する空気電池は4種類あります。小さい順に紹介します。

※電池寿命は1日10時間ほど使用した場合の日数

PR536(10A) 黄色 電池寿命:5日~1週間ほど

PR41(312) 茶色 電池寿命:1週間~10日ほど

PR48(13) オレンジ色 電池寿命:2週間~3週間ほど

PR44(675) 青色 電池寿命:1カ月ほど

空気電池は覚えやすくするため、シールに色がついています。

この色は世界共通なので、海外で電池を購入する場合も色を覚えれば購入する事ができます。

(電池寿命のちがい)

1つの電池で寿命に差があるのには、理由があります。

空気電池は周りの環境によって、寿命が変わります!

空気を取り込んでいるので、その取り込む空気によって変わるのです。

では、空気電池の寿命が短くなりやすいポイントを紹介します

・寒さ

・乾燥

・二酸化炭素

この3つが短くなる要因といわれています。

なので、空気電池は「冬」に寿命が短くなりやすいです。

1年を通して補聴器を使うと、電池交換時期に違いが出ます。

しかし、故障ではありません。空気電池の弱点が関係しています。

空気電池の保管

では、どのように使うと寿命が長くなるのでしょうか。

常温・常湿が最適です。

冷蔵庫や乾燥ケースでの保管はあまり向いていないです。

また、直射日光や高温・多湿も避けてください。

補聴器を入れる乾燥ケースには、フタ部分に空気電池が置ける場所があります。

そこに空気孔を下にして置くと、少し寿命が長くなるらしいですよ。

ちょっとしたやり方で寿命が変わるので、お持ちの方はやってみてください。

寒い冬は、朝使う時に空気電池を手で暖めてから入れるといいですよ。

シールをはがした時と同様、1分ほど手で軽く握って暖めてください。

質問①

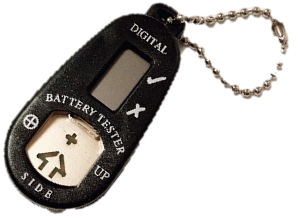

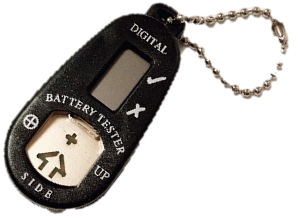

(使っている空気電池の残量を知りたい!)

環境によって左右される空気電池だからこそ、残量を知りたいと思います。

お店では、電池の残量が簡単に分かる「電池チェッカー」を販売しております。

使い方は簡単!電池を金具部分に押し当てると、上部にあるメーターが残量を教えてくれます。

電池チェッカーには、電池収納があり、予備の電池や使い終わった電池をしまう事ができます。

質問②

(補聴器を使っていないのに電池が切れた)

空気電池は、化学反応によって発電しています。

そのため、使っていない時でも微かながら発電し、残量が減っていきます。

ただ、補聴器使用時より減るスピードは遅いです。(消耗量が少ない)

久々に補聴器を使おうとしたら、電源がつかず、調べたら電池切れが原因だった方もいます。

質問③

(充電式補聴器には空気電池は使われていますか?)

使われていません!

充電式補聴器にはリチウムイオン充電が採用されています。

スマートフォンやパソコンでも採用されている電池です。

最後に…

補聴器の電池は「空気電池」という特殊な電池を使用しています。

空気電池で気を付けてほしいこと👆

・シールをはがして1分ほど手で軽く握って暖めてください

・冬は電池の寿命が短いですよ

電池交換したくないという方には、充電式もあるのでご安心ください。

タスク補聴器では、空気電池式・充電式どちらもお試しいただけます。

補聴器は長く使うものなので、快適に使える方をお選びください。

補聴器のご相談をいつでも承っております。

スムーズにご案内できるご来店予約は、お店へのお電話とホームページからできます。

ホームページからご予約される方は、こちらをクリックしてください

皆さまのご来店を心よりお待ちしております

認定補聴器専門店 タスク補聴器